Research » Waste Treatment and Primary metallurgy

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Das vorgeschlagene artWater-Projekt schafft eine Vertikale für den Transfer von WWT (Abwasser) Behandlung - WWT) Wissen und Technologie von der RWTH bis Olimpija. Olimpija wird integrieren die übertragenen Inputs in das artWater-System auf der Grundlage seiner Kompetenzen bei der Implementierung Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und IoT (AI / ML / IoT) basierte Systeme. ArtWater wird auf einen Anwendungsfall in der Region Zlatibor (Stadt Uzice, Serbien) angewendet. ArtWater kann ein Schlüsselelement der WWT-Strategie sein, sowohl bei der Vorhersage von Abwasserqualitätsparametern, als auch bei der Vorhersage von Abwasserqualitätsparametern nachhaltige Überwachung der Wasserverschmutzung in Serbien und den umliegenden Ländern. Für Olimpija erhöht das Projekt sein Potenzial und seine Kapazität zur Monetarisierung von KI/ML/IoT basierte Lösungen für WWT. Der Nutzen für die RWTH ist die Bereicherung der WWT-Theorie Modelle und experimentelle Ergebnisse mit zuverlässigen ML Modellen. Darüber hinaus ist der RWTH-Vorteil die Validierung von theoretischem Wissen in einem realen Anwendungsfall — WWT-Anlage

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

In der österreichischen Abfallwirtschaft fallen jährlich etwa 1,9 Millionen Tonnen Feinfraktionen an, die bisher größtenteils deponiert oder verbrannt werden. Diese Feinfraktionen enthalten wertvolle Ressourcen, sind jedoch aufgrund ihrer Heterogenität und Schadstoffbelastung schwer zu recyceln. Das Projekt "MeteoR" hat das Ziel, diese Feinfraktionen wieder in den Materialkreislauf einzuführen, die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben und CO2-Emissionen zu reduzieren. Dieses Vorhaben wird durch eine Vielzahl interdisziplinärer Ansätze umgesetzt:

Zunächst erfolgt die Charakterisierung der Feinfraktionen und ihre mechanische Aufbereitung. Dieser Prozess zielt darauf ab, recycelbare Konzentrate, Sekundärrohstoffe und schadstoffentfrachtete Ersatzbrennstoffe für die Zementindustrie zu erzeugen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erprobung thermochemischer Behandlungsverfahren, die für Feinfraktionen geeignet sind und nicht weiter mechanisch behandelt werden können.

Parallel dazu wird die Bildung von Schlacken während der thermochemischen Behandlung erforscht. Diese Schlacken könnten potenziell als alternative Bindemittel, Zementzumahlungen oder Betonzusatzstoffe mit hydraulischer Reaktivität dienen.

Schließlich wird eine umfassende Ökobilanz der untersuchten Verwertungswege durchgeführt, begleitet von einer systemischen Bewertung im Bereich der Abfallwirtschaft. Dieser ganzheitliche Ansatz zielt darauf ab, die Nachhaltigkeit und Umweltauswirkungen dieser Recyclingbemühungen zu bewerten.

Das Projekt verfolgt somit den ganzheitlichen Ansatz, alle Bestandteile der Feinfraktionen optimal zu verwerten und Stoffkreisläufe zu schließen, ohne Schadstoffe zu verbreiten. Die angestrebten Ergebnisse sind erprobte Technologiekonzepte zur Behandlung bisher nicht verwertbarer Feinfraktionen und ein vertieftes Verständnis ihrer Zusammensetzung, des Verwertungspotenzials, der Mobilität von Schadstoffen sowie deren Entfernbarkeit und Immobilisierung. Das Projekt trägt zur Erreichung mehrerer UN-Nachhaltigkeitsziele und EU Green Deal-Ziele bei.

IME project management: Joscha Kortmann

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

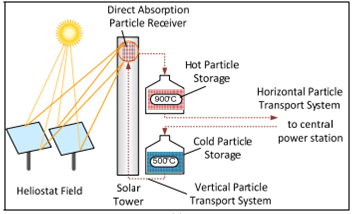

In dieser Forschungsarbeit soll eine wissenschaftliche Methodik entwickelt und bewertet werden, die die gezielte Synthese von technischen Sekundärrohstoffen aus metallurgischen Rückständen und keramische Verarbeitungsrückstände als Zusatzstoffe ermöglicht. Als Anwendungsfall sollen fayalitische Nebenprodukte, die üblicherweise in der Nichteisenmetallurgie verwendet werden, und keramische Verarbeitungsrückstände als sekundäre Ressourcen für keramische Partikel mit spezifischen thermischen, optischen und strukturellen Eigenschaften untersucht werden. Diese sollen später als solares Wärmeübertragungs- und Speichermedium in Solarkraftwerken (CSP) eingesetzt werden. Keramische Verarbeitungsrückstände werden als Dotierstoffe zu den fayalitischen Nebenprodukten hinzugefügt, um den Kristallisationsprozess und die Produkte des Schmelzprozesses zu optimieren und so die funktionellen Eigenschaften zu verbessern. Materialdesign und -synthese umfassen angepasste Dotierungs-/Schmelz-/Kühl- und anschließende Wärmebehandlungsprozesse, begleitet von thermochemischer Modellierung. Die Charakterisierung umfasst die Phasen- und Mikrostrukturentwicklung sowie die thermophysikalischen Eigenschaften der daraus abgeleiteten neuen Keramiken. Die Eigenschaften werden mit denen von Keramikpartikeln verglichen, die nach dem neuesten Stand der Technik aus unveränderten Rohstoffen hergestellt werden, um die neue Methode zu validieren. Die Thermodynamische Modellierung und experimentelle Ergebnisse werden kombiniert, um die Hypothesen dieser Forschung zu validieren und einen verallgemeinerten, integrierten Modell-Workflow für die Umwandlung von metallurgischen Nebenprodukten in künstliche Mineralien für die Anwendung in CSP zu entwickeln.

Source of the image: Buck, Reiner; Giuliano, Stefano; Solar tower system temperature range optimization for reduced LCOE; 2019; https://doi.org/10.1063/1.5117522

IME project management: Dorothea Schneider geb. Kenn

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Wasserstoff als Reduktionsmittel in der Metallurgie zur Rückgewinnung von Aluminium aus Rotschlamm im Festbett, sowie Kupfer und Eisen aus der Schmelzphase von primären Kupferschlacken.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Nd-Fe-B-Permanentmagnete sind ein strategisches Material für eine Reihe neuer Technologien. Sie sind eine Schlüsselkomponente in den energieeffizientesten Elektromotoren und Generatoren und damit von entscheidender Bedeutung für Energietechnologien, industrielle Anwendungen und Automatisierung sowie zukünftige Formen der Mobilität. Seltenerdelemente (REEs) wie Neodym (Nd), Dysprosium (Dy) und Praseodym (Pr) werden in Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) in Mengen gefunden, die mit der technologischen Entwicklung wachsen, und werden von der als kritische Elemente gekennzeichnet Europäische Kommission aufgrund ihrer hohen wirtschaftlichen Bedeutung verbunden mit erheblichen Versorgungsrisiken. Da die Europäische Union von ihrem Import abhängig ist, ist die effektive Nutzung der verfügbaren Sekundärquellen (verbrauchte NdFeB-Magnete) von entscheidender Bedeutung für die Kreislaufwirtschaft und für die nachhaltige Entwicklung. Die Rückgewinnung könnte ein alternativer Ansatz sein, um den Mangel an Seltenen Erden (REs) auf dem Markt auszugleichen.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Nutzung von mineralischen Reststoffströmen als Additiv zur Erstellung eines Zementbindemittels auf Basis von metallurgischen Schlacken am Beispiel von EWW/Ferrochromschlacke.

Zusammenarbeit mit TU Berlin, sowie EWW, ASCEM Beton, REMEX und BTE Zement zur Untersuchung der gesamten Prozesskette von der metallurgischen Behandlung bis zum fertigen Betonblock.

IME project management: Joao Weiss

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Research Area

Description

Der Abbau und die Verarbeitung der Manganknollen sind als wirtschaftliche Chance zu verstehen, die gleichzeitig jedoch mit Risiken verbunden ist. Das in Deutschland vorhandene technologische Wissen muss dazu verwendet werden, einen umweltverträglichen Abbau der Manganknollen zu gewährleisten und einen ökonomischen Prozess zur metallurgischen Verarbeitung zu entwickeln, der gleichzeitig ökologisch verantwortungsvoll ist. In diesem Forschungsvorhaben soll ein solcher metallurgischer Prozess anhand von synthetischen Manganknollen untersucht werden. Im Demonstrationsmaßstab werden synthetische Manganknollen in einem Elektrolichtbogenofen zur Prozessparameteroptimierung aufbereitet, um die Wertmetalle Nickel, Kobalt und Kupfer aus dem Material zu separieren und mögliche Schwachstelle zu identifizieren/abzustellen. Die dabei anfallende Schlacke enthält die Manganoxide und soll als Rohstoff für die Gewinnung von Manganlegierungen konditioniert werden.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Bei den gegenwärtigen pyrometallurgischen Recyclingverfahren zu gibt es Schwierigkeiten, da keine Chargen verarbeitet werden können, die mehr als 5 % SiC-Keramik enthalten. Höhere SiC-Gehalte würden zu einer erhöhten Viskosität der Schmelze führen, wodurch es aufgrund einer mangelnden Phasentrennung zwischen Schlacke und Sammlermetall zu Edelmetallverlusten kommt, die das Verfahren unwirtschaftlich machen. Das primäre Ziel des Verfahrens ist die Steigerung des Anteils von SiC-Keramik in der Aufgabemischung für den pyrometallurgischen Schmelzprozess im Elektrolichtbogenofen auf 30-40 %. Die zu entwickelnde Einsatzmischung wird zur vereinfachten Chargierung und der präzisen Einstellung der Zusammensetzung brikettiert. Den zu Briketts verpressten Materialien sowie alle notwendigen Zuschlagstoffe muss anschließend die Energie zugeführt werden, um die Edelmetallrückgewinnung zu bewerkstelligen. Mittels der geplanten Neuentwicklung wird eine wesentlich effizientere und somit wirtschaftlichere Aufbereitungstechnologien geschaffen. Somit werden die Aufbereitungsmöglichkeiten weiter ausgebaut und neue Märkte erschlossen.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Produzenten in der Nichteisenmetallurgie generieren feste Abfallstoffe in der Form von metallurgischen Schlacken. Diese Schlacken sind oftmals umweltgefährdend und benötigen eine Deponierung. Die Produzenten der Schlacke müssen hierfür die Kosten tragen. Die Betriebe der Nichteisenmetallurgie sind bestrebt, diese Schlacken effizient zur verarbeiten, um einen „zero-waste“ Prozess zu erreichen.

Das Ziel des Projektes ist das Upscaling einer Technologie um Metalle aus Schlacken zurückzugewinnen, da diese Schlacken ein potentieller Rohstoff von Metallen sind. Zusätzlich soll die Schlacke durch diesen Prozess in ein umweltneutrales Produkt gewandelt werden, welches in der Bauindustrie oder im Straßenbau Verwendung finden soll. Der Prozess in diesem Projekt wird mit einem Elektrolichtbogenofen und einem TSL-Reaktor untersucht.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

With the intention of avoiding climate-relevant CO2 emissions, the research project focuses on the development of a process for the mineral sequestration of CO2 using the example of the cement industry. For this purpose, silicate-containing minerals and residual materials are examined for their process suitability and their CO2 binding potential. The carbonate and fine silicate produced in mineral sequestration is an attractive raw material for the cement industry and offers the highest potential for permanent binding of atmospheric CO2. In this project, large-scale industry cooperates with university research to scientifically validate raw material identification, process development including scale-up and product characterization. In order to take a holistic view of the CCU technology, analyses are carried out with regard to the life cycle as well as ecological and social factors.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

In diesem Projekt wird ein pyrometallurgischer Recyclingprozess zur Gewinnung von Tantal und Niob optimiert. Ziel des Projektes ist eine Weiterentwicklung der Materialvorbereitung, um tantal- und niobhaltige Schlämme und Stäube in einem Elektrolichtbogenofen zu verarbeiten. Die Implementierung einer erweiterten Materiallogistik wird untersucht, um die Produktionslaufzeiten in der Fabrik zu reduzieren. Die Automatisierung von Prozessschritten in Kombination mit Online-Analysemethoden wird die Metallausbeuten und die Selektivität des Prozesses verbessern, des Weiteren werden hierdurch die Schmelzzeiten reduziert und damit auch der Energieverbrauch im Ofen verringert.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

In Europa gibt es zwischen 150.000 und 500.000 Deponien, von denen schätzungsweise 90% "nicht-hygienische" Deponien sind, die vor der EU-Deponierichtlinie von 1999 entstanden sind. Diese älteren Deponien sind in der Regel mit kommunalem Festabfall gefüllt und verfügen oft nicht über jegliche Umweltschutztechnik. Um zukünftige Umwelt- und Gesundheitsprobleme zu vermeiden, werden viele dieser Deponien bald teure Sanierungsmaßnahmen erfordern. Diese Situation mag düster erscheinen, aber sie bietet uns eine spannende Gelegenheit für eine kombinierte Strategie zur Ressourcenrückgewinnung und -sanierung, die die zukünftigen Sanierungskosten drastisch senken, wertvolles Land zurückgewinnen und gleichzeitig wertvolle Ressourcen erschließen wird. Die weite Verbreitung von Enhanced Depon Mining (ELFM) in der EU, wie sie von NEW-MINE angestrebt wird, erfordert jedoch dringend qualifizierte Wissenschaftler, Ingenieure, Ökonomen und politische Entscheidungsträger, die kostengünstige, umweltfreundliche ELFM-Praktiken und Rechtsrahmen entwickeln können. All dies erfordert ein europäisches Engagement für eine konzertierte, inter- und transdisziplinäre Forschung und Innovation. NEW-MINE bildet 15 Nachwuchsforscher (ESRs) in allen Aspekten des Deponiebergbaus aus, sowohl in Bezug auf technologische Innovationen als auch auf multikriterielle Bewertungen. Die technologische Innovation folgt einem Wertschöpfungskettenansatz, der von der fortgeschrittenen Deponieerkundung, der mechanischen Verarbeitung, der Plasma/Solar/Hybrid-Thermochemiekonversion und dem Upcycling ausgeht, während die multikriteriellen Bewertungsmethoden den Vergleich kombinierter ELFM-Methoden zur Ressourcengewinnung und -sanierung mit den Szenarien "Do-Nothing", "Classic Remediation" und "Classic Depon Mining with (Co)Incineration" ermöglichen. Durch die Ausbildung der ESRs in wissenschaftlichen, technischen und sozialen Kompetenzen werden sie zu gefragten Wissenschaftlern und Ingenieuren für die sich schnell entwickelnde Deponie-Bergbau- und breitere Rohstoffindustrie Europas.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Um seiner (kritischen) Rohstoffabhängigkeit zu begegnen, braucht Europa umfassende Strategien, die auf nachhaltigem Primärbergbau, -substitution und -recycling basieren. Frisch produzierte Ströme und Bestände an deponierten industriellen Reststoffen wie Bergbauabfällen, Nichteisenschlacke und Bauxitrückständen (BR) können große Mengen an kritischen Metallen und gleichzeitig Mineralien für kohlenstoffarme Baustoffe liefern. Das Europäische Ausbildungsnetzwerk für die abfallfreie Verwertung von Bauxitrückständen (REDMUD) zielt daher auf die großen Ströme neuer und gelagerter BR in der EU-28. BR enthält mehrere kritische Metalle, ist mit erheblichen Verwaltungskosten verbunden, wobei Verschmutzungen zu schweren Umweltvorfällen geführt haben, darunter die Ajka-Katastrophe in Ungarn. Bislang ist eine abfallfreie Aufwertung des BR noch nicht erfolgt. Die Schaffung einer abfallfreien BR-Valorisierungsindustrie in Europa erfordert dringend qualifizierte Wissenschaftler und Ingenieure, die die Hindernisse für die Entwicklung vollständig geschlossener, umweltfreundlicher Verwertungsabläufe beseitigen können. REDMUD bildet 15 Forscher im Bereich S/T der Bauxitrückstandsverwertung aus, wobei der Schwerpunkt auf der Rückgewinnung von Fe, Al, Ti und seltenen Erden (inkl. Sc) liegt und die Rückstände zu Baustoffen aufgewertet werden. Es wurde eine sektorübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen EU-weit führenden Instituten und Wissenschaftlern aufgebaut, die die gesamte Wertschöpfungskette vom BR bis hin zu rückgewonnenen Metallen und neuen Baumaterialien abdeckt. Zu den Forschungsschwerpunkten gehören die Entwicklung einer effizienten Extraktion von Fe, Al, Ti und Seltenen Erden (inkl. Sc) aus verschiedenen, NORM-klassifizierten BRs und die Herstellung neuer Baumaterialien mit einem höheren als dem üblichen Fe-Gehalt. Durch die Ausbildung der Forscher in Pyro-, Hydro- und Ionometallurgie, Elektrolyse, Seltenerdextraktions- und Separationstechnologie, anorganischer Polymer- und Zementchemie, Life Cycle Assessment (LCA), NORM-Aspekten und Charakterisierung werden sie zu den dringend benötigten Wissenschaftlern und Ingenieuren für die wachsende europäische kritische Rohstoffindustrie.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

The technical objective of the research cooperation is the resource-efficient and environmentally sound material and energy recovery of previously insufficiently used waste fractions, the conservation of natural resources and the minimization of waste disposal. Specifically, this objective is to be achieved by recovering and exploiting valuable metals from mixed, composite-rich waste fraction (for example electronic scrap, shredder light fractions, fractions from the building and infrastructure stock etc.) while at the same time using the plastic part of the waste materially and/or energetically. Also, the (metallurgical) use of the coke, which is obtained in the thermochemical treatment of the composite fractions, should be considered.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Ziel des Verbundvorhabens ist die Optimierung der Rückgewinnung von Nichteisenmetallen (NE-Metallen) aus der anthropogenen Rohstoffquelle Müllverbrennungs-Rostasche unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette. Dies beinhaltet das Trennen der NE-Metalle aus der Rostasche unter Bezugnahme metallurgischer Aspekte sowie der Pro-duktabsatzpotentiale. Aus den jährlich anfallenden rd. 5 Mio. t Rostasche werden aktuell ca. 32.000 t NE-Metallschrott separiert, die überwiegend Aluminium, Kupfer und Zink, aber auch Edelmetalle wie Silber enthalten. Durch verfahrenstechnische Optimierungsmaßnahmen wie eine stoffgruppenspezifische Klassierung, die im Verbundprojekt weiterentwickelt und groß-technisch umgesetzt werden soll, kann diese Menge um das Vierfache auf etwa 130.000 t/a gesteigert werden. Dies bedeutet, dass allein in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren NE-Metalle im Wert von rd. 1 Mrd. € über die Rohstoffquelle Rostasche ungenutzt entsorgt wurden.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Das Ziel dieses Forschungsverbundes ist die Entwicklung eines effizienten und flexiblen Behandlungsprozesses für Rotschlamm aus der Primär-Aluminiumerzeugung, der sich sowohl der Gewinnung von besonders hochwertigem Aluminiumhydroxid (gekoppelt mit der Gewinnung von sog. kritischen Metallen wie insbesondere Gallium), der thermischen Erzeugung von Roheisen, als auch der Aufbereitung des mineralischen Nebenproduktes zur Verwendung in der Baustoffindustrie, wie beispielsweise der Mineralwolleherstellung, annimmt. Die Innovation des Vorhabens basiert auf der übergreifenden Optimierung der Rohstoffeffizienz einer Verfahrenskombination bestehend aus einer spezialisierten Drucklaugung des Residuums, der gezielten Extraktion von kritischen Technologiemetallen und anschließendem Schmelzprozess in einem Elektroofen als etabliertem, wirtschaftlichem Verfahren, jedoch mit Hauptziel die Schlacke zum mineralischen und verwertbaren Produkt zu fahren.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

The purpose of this work is a development electroslag technology of the conversion of copper-containing slag to obtain the charge copper stocking up and utilization of fire refining slags. At electroslag melting (ESR), running under the layer of slag, sharply falls the oxidation of the metal, but if it and occurs, that oxide are assimilated by slag. Besides, row oxide can be restored in the slag bath. Due to this, under ESR simultaneously enlarge the question, both reductions of losses of the metal, and increasing its purity. For treatment of copper containing slag by method of ESR it is practically necessary to organize the process of the simultaneous reduction of copper oxides and melting metallic (copper) component of slag. Reduction of oxides by carbon in slag allows to solve this problem.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Many technological concepts for an alternative aluminium production process have been developed during the last century, because the still utilized Hall-Héroult process is one of the most energy and CO2 intensive industrial processes. However no basic approach was able to prevail in industrial scale. The most promising alternative process is still the carbothermic reduction of alumina, which has been investigated by several companies and researchers. The greatest challenges are the extensive aluminium volatilization occurring at high reaction temperatures, the complicated back-reaction and carbide formation mechanisms as well as critical reactor design issues.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Untersuchung der Gewinnbarkeit von wertmetallhaltigen Produkten, Entwicklung von Gewinnungs- und Raffinationsprozessen mit Hilfe von Thermochemischer Modellierungen des Prozessfensters auf Basis von Analysen und anschließender Anreicherung von seltenen Metallen aus Vorkonzentraten durch hydrometallurgische Anreicherung ((Hochdruck)-Laugung, Fällung, etc).

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Ein Großteil der weltweit erzeugten Metalle wird schmelzmetallurgisch gewonnen. Die Prozesseffizienz wird aber durch die begleitend entstehende Schlackenphase begrenzt, da sie noch einen Teil der Wertmetalle enthält. Durch gezielte Abtrennung und Anreicherung dieser Elemente in verwertbaren Produktphasen kann das Wertmetallpotential besser genutzt wer-den. Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines effizienten und flexiblen Behandlungsprozesses für Schlacken der Primär-Metallerzeugung (aufgezeigt am Beispiel Kupfer), der das Gesamtausbringen an metallischen Wertkomponenten (Ni, Co, Mo, Zn, Sn, Sb, Pb und restl. Cu) im Vergleich zu den etablierten Verfahren maximiert. Hierdurch sollen wirtschaftlich mindestens 90 % der metallischen Wertstoffe aus Schlacken der Metallerzeugung als Rohmetall oder Konzentrat zurückgewonnen werden.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Schmelz- und Gießprozesse erfordern zunehmend die exakte Anpassung der Anlagendaten an das zu behandelnde Material. Dies umfasst zum Einen die metallische Zielphase, zum Anderen aber auch erwünschte oder unerwünschte Zweitphasen wie z. B. Schlacken. Die Kenntnis der thermophysikalischen Eigenschaften wie Dichte, Oberflächenspannung/ Benetzungswinkel, Viskosität oder elektrische Leitfähigkeit ist hierfür unabdingbar. Am IME Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling wurde in den letzten Jahren begonnen, ein entsprechendes Labor zur Messung thermophysikalischer Eigenschaften aufzubauen. Alle Geräte sind Eigenbau und operieren an Luft bzw. mit Schutzgasschleier. Dieser Stand der Technik ist unzureichend und am IME soll nun eine professionelle Vakuum- und Schutzgasanlage aufgebaut werden, die durch Sensorwechsel die Messung o. a. Eigenschaften in einer Schmelze erlaubt.

Titel

Projekt Art

Förderer

Partner

Research Area

Description

Die EU-Luftqualitätsrichtlinie hat die Anforderungen zur Begrenzung von Staubemissionen (PM10) in Gebieten mit hoher Verkehrs- und Bevölkerungsdichte sowie hoher Industrieaktivität erheblich verschärft. Davon sind neben dem Verkehrssektor vor allem Industriebetriebe betroffen. Mittel- und langfristig müssen die Unternehmen weitere emissionsmindernde Maßnahmen durchführen, die für eine Reihe von Firmen in der Euregio Maas-Rhein im internationalen Vergleich spürbare Wettbewerbsbeeinträchtigungen mit sich bringen werden. Die Eisen- und Nichteisenindustrie, Gießereien, Zementwerke, Kraftwerke und Müllverbrennungsanlagen werden in besonderem Maße davon berührt. Um die Produktion und die Arbeitsplätze in den betroffenen Industriezweigen der Euregio dauerhaft zu sichern, ist es notwendig innovative Verfahren zu entwickeln, die zugleich hochwirksam und kostengünstig sind. Darüber benötigen die Unternehmen kompetente Unterstützung von Experten bei der Beurteilung von Handlungsalternativen. Deshalb ist in der Euregio mit einer wachsenden Nachfrage nach kosteneffektiver Staubminderungstechnologie und fundierter Fachberatung zu rechnen. Immer strenger werdende Vorschriften bezüglich des Umweltschutzes erzwingen auch bei KMU und Industrie die aktive, intensive Auseinandersetzung mit dieser Materie, um die Produktion und die Arbeitsplätze in der Euregio zu halten.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Generally, the abatement techniques and dust management technologies used in the production of iron and steel, ferroalloys, aluminium, copper and zinc at the studied plants are in accordance with BATs. Three newer types of ESP with good reported performance could be involved: Moving Electrode Electrostatic Precipitator MEEP, Use of energy pulse superimposition, Electrostatic Space Cleaner Super ESCS. Given that the studied plants are representative of the metallurgical activities in the countries involved in the project (Ukraine, Russia and Kazakhstan), it is evident that in some cases the abatement technique is missing. The formed dust is liberated in at-mosphere. The presence of heavy metals in dust is a high danger for a human health, because of the presence of nanoparticles the health risk is increased. The use of Scanning Mobility Particle Sizer for the measurement of particle size could be offer better picture for formed dust. Small deviations that were noted, concerning the abatement techniques used in the different production stages, should be not viewed as crucial factors of the environ-mental pollution related to the liberation of formed metallurgical dusts.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Research Area

Description

Die Halbinsel des Westbalkans ist reich an natürlichen Ressourcen. Zu den wichtigsten gehören die polymetallischen komplexen Sulfiderzlagerstätten, die zur Herstellung von Grund- (z.B. Cu, Zn, Pb) und Edelmetallen (z.B. Au, Ag) verwendet werden. Die Ausbeutung dieser Erzvorkommen, einer der dynamischsten Sektoren in der Region des Westbalkans, sowie die anschließende Metallgewinnung verursachen schwerwiegende Umweltverschmutzungsprobleme in diesem Gebiet, die mit der Kontamination von Boden und Oberflächen- und Grundwasser zusammenhängen.

Dieses Projekt befasst sich mit Umweltverschmutzungsproblemen im Zusammenhang mit festen und flüssigen Abfällen/Abwasser, die durch den komplexen Sulfiderzabbau und metallurgische Aktivitäten in zwei Ländern des Westbalkans entstehen, um Präventiv- und Sanierungstechnologien zu entwickeln, die auf die Abfallminimierung, die Sanierung von Deponien und schließlich die Vermeidung der Kontamination der regionalen Wasserressourcen abzielen.

In order to achieve this objective, the project deals with (i) harmonization of the environmental legislation in Western Balkan countries through implementation of the relative EU directives and particularly the IPPC directive, (ii) identification and full characterization of the major pollution sources at the selected sites in the two Western Balkan countries and evaluation of the risk for humans and ecosystem on a source-pathway-target principle and (iii) development of an innovative and cost effective integrated management scheme aiming at waste minimization, prevention of surface-, groundwater contamination and safeguarding the ecosystem of the affected areas.

Das strategische Ziel dieses Projekts ist die Stärkung des Umweltschutzes, einer der drei Säulen, auf denen die nachhaltige Entwicklung sowohl für Industrie- als auch für Entwicklungsländer basiert. Es ist zu hoffen, dass dies einer der ersten Schritte in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung der Bergbau- und Metallurgieindustrie in den Ländern des westlichen Balkans sein wird, die die Grundlage für sozialen Zusammenhalt, Frieden, politische Stabilität und Wohlstand in dieser Region bilden.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Das derzeit vom BMBF geförderte Verbundprojekt (Einzelprojekte mit den Förderkennzeichen 01RW0117 und 01RW0302) entwickelt ein Verfahren zur Aufbereitung gering metallhaltiger Magnesiumreststoffe. Zu Beginn durchgeführte Grundlagenuntersuchungen und Versuchsreihen mit stark verunreinigten Schrotten zeigten, dass ein industriell hergestelltes Salz der Firma Rheinkalk HDW bereits sehr gute Schmelzeigenschaften besitzt. Es bestand deshalb kein Forschungsbedarf bezüglich der Entwicklung eines neuen Schmelzsalzes. Vielmehr hat es sich als dringender Forschungsbedarf herausgestellt, den zu deponierenden Anteil an Reststoffen zu minimieren. Hierzu werden seit April 2003 Versuchsserien durchgeführt, bei denen zu Beginn industrielle Salzschlacken erneut als Schmelzsalz eingesetzt wurden. Das jeweils mit Oxiden und metallischem Magnesium angereicherte Salz konnte so bis zu dreimal wiederverwendet werden. Ein weiterer Einsatz war nicht möglich, da sich die Eigenschaften aufgrund einer Viskositätserhöhung stark verschlechterten.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Die Entwicklung von Methoden zur Abbildung und Analyse von komplexen Stoffströmen metallischer Rohstoffe und die darauf aufbauende Ableitung von Handlungsoptionen mit dem Ziel einer ressourcenschonenden Bereitstellung und Verarbeitung metallischer Rohstoffe stehen im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten des SFB 525

IME - Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling

Institut und Lehrstuhl der RWTH Aachen

Adresse:

Intzestr. 3

52056 Aachen

Gebäude 1401

Telefone: +49 241 80 95851

E-mail: institut@ime-aachen.de

URL: www.metallurgie.rwth-aachen.de