Research » Technology Metals (Extraction and Recycling)

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Das Internationale Masterprogramm für Energie und grüner Wasserstoff (IMP-EGH) ist innovativ für die westafrikanische Region und soll die nächste Generation auf die Bewältigung der energetischen Herausforderungen der Anpassung und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel in Westafrika vorbereiten. Der interdisziplinäre Ansatz des Programms wird ein besseres Verständnis der heutigen Energieinfrastrukturen in Westafrika, ihrer Stärken und Schwächen, der Energiepolitik, der Praktiken in einem sich ändernden Klimakontext und der Suche nach nachhaltigen Lösungen ermöglichen.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

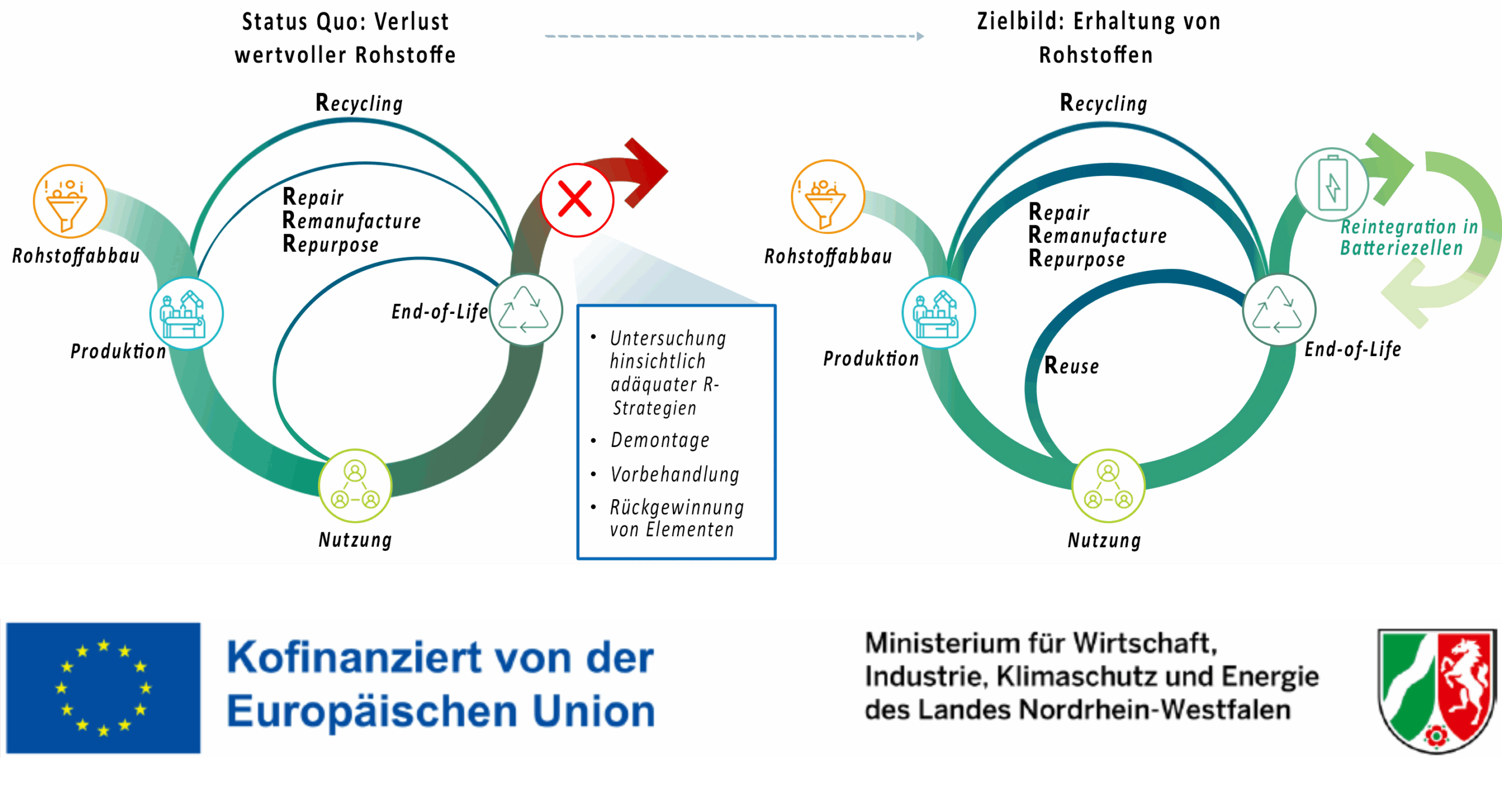

Das durch EFRE geförderte und somit die EU kofinanzierte Vorhaben SeRoBat mit Laufzeit vom 01.04.2024-31.03.2027 erforscht die Identifizierung und Erschließung sekundärer Rohstoffquellen aus nicht-batterie EoL-Produkten sowie die Reintegration in LIB-Testzellen mit abschließender Performanceauswertung und Grenzwerterprobung. Dafür wird eine Material- und Stoffstromanalyse zur Identifizierung relevanter LiNMC enthaltender EoL-Produkte, sowie deren Nutzungsdauer und Entsorgungswege durchgeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Produkte identifiziert werden, welche nicht aus einem funktionierenden Kreislaufsystem abgeleitet werden. Da sich Glaskeramiken bereits als interessante EoL-Produkte herauskristallisiert haben, wird ein Fokus auf der Lithiumrückgewinnung aus Glaskeramiken liegen. Darüber hinaus wird jeweils ein Stoffstrom für die Nickel, Mangan und Kobalt- Metalle identifiziert. Die identifizierten Produkte werden beschafft, demontiert, vorbehandelt und die darin enthaltenen Elemente durch hydro- und pyrometallurgische Verfahren zurückgewonnen.

Durch eine Ökobilanzierung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird das Projekt vervollständigt und die wirtschaftliche Anschlussfähigkeit der Beschaffung, Demontage, Vorbehandlung und Recycling von EoL-Produkten für die Batteriezellproduktion bewertet.

IME project management: Jan Ole Krüger

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

In diesem Teilprojekt des Verbund ReNaRe (Technologieplattform H2Giga) wird die stoffliche Verwertung von H2-Elektrolyseur-Stacks untersucht. Hierzu sollen bestehende Verfahren aus dem FC-Recycling validiert und optimiert, sowie innovative Verfahren für das Elektrolyseurrecycling entwickelt werden (Fokus auf PGM, SEE, Ir, Ru, Ni, Co, Cr, Ti)

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

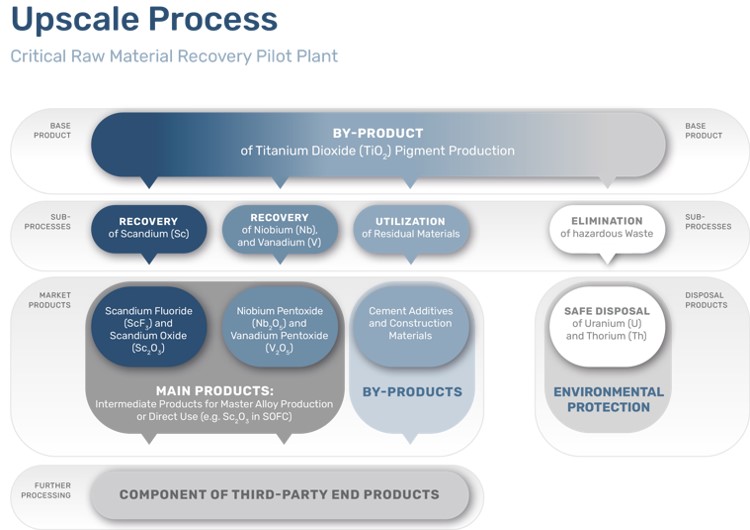

Im Kic-Projekt ScaVanger sollen Scandium und weitere Produkte aus Reststoffen der TiO2-Pigmentherstellung generiert werden. So soll die Abhängigkeit der EU für den Import kritischer Metalle und ihrer Verbindungen von einzelnen Drittländern dezimiert werden. Hierfür soll die im Projekt entwickelte Technologie in die TiO2 Produktionsstätte integriert werden. Mittels hydrometallurgischer Verfahren findet die Trennung und Reinigung der verschiedenen Metallverbindungen statt, mittels pyrometallurgischer Ansätze soll die metallische Darstellung verifiziert werden.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Within the framework of this project, an innovative and robust wet-chemical process for recycling the critical raw material cobalt and other metals from dental residues containing precious metals is to be developed. At the same time, precious metals are to be enriched in the leaching residue. As part of the implementation of the process in the plant, a leaching reactor is to be developed and included in EMH’s product portfolio for sale in Europe.According to the state of the art, dental residues are treated only with the aim of recovering the precious metals, whereby the CoCr alloys can lead to process technical difficulties. For this reason, expensive recycling only pays off at higher precious metal concentrations of a few percent by weight. Large parts of today’s dental residues cannot be treated economically and have to be disposed of.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Am 01.08.2017 startete das BMBF-geförderte Projekt „REGINA“ (Rare Earth Global Industry and New Application).

Thema des Vorhabens ist die Gewinnung Seltener Erden aus brasilianischen Rohstoffen und die entsprechende Verarbeitung zu Magneten. Im Vordergrund des Projektes steht die Entwicklung einer umwelt- und sozialverträglichen Produktion sowie die Erarbeitung eines tragfähigen Geschäftsmodells zur wettbewerbsfähigen Vermarktung der Magnete. Thematisch gesehen ist „REGINA“ somit die partielle Fortführung des 2015 abgeschlossenen Siemens-Forschungsbereichs „Green Mining and Separation“ und des 2017 abgeschlossenen EURARE Projekts „Development of a Sustainable Exploitation Scheme for Europe’s Rare Earth Deposits“.

Die Aufgabenstellung des IME im „REGINA“‑Projekt ist die schmelzflusselektrolytische Herstellung von Didym (NdPr) und die anschließende Raffination und Legierungsherstellung im Vakuuminduktionsofen.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Research Area

Description

Scandium (Sc) ist eines der am wertvollsten Elemente im Periodensystem und ein Element, das normalerweise in REEs gruppiert ist, da es viele Eigenschaften mit Yttrium teilt. Die technologischen Anwendungen von Scandium sind einzigartig, da sie eine Schlüsselkomponente bei der Herstellung von Festoxid-Brennstoffzellen (Scandia-Stabilized-Zirconia Solid Electrolyte Layer) oder hochfesten Aluminiumlegierungen für Luft- und Raumfahrt und 3D-Druckanwendungen (SCALMALLOY®) sind. Doch Scandium ist aufgrund seiner Knappheit und der hohen Produktionskosten, die derzeit in Asien und Russland stattfinden, nur begrenzt verfügbar. Europa hat keine Produktion von Scandium, ist aber die Heimat vieler industrieller Sc-Endverbraucher (Airbus, II-VI, KBM Affilips und andere). Tatsächlich setzen Endanwender wie Airbus ihre Sc-Anwendungen nicht ein, da es keine sichere Sc-Versorgung gibt. Das SCALE-Projekt zielt darauf ab, eine europäische Sc-Lieferkette durch die Entwicklung technologischer Innovationen zu entwickeln und zu sichern, die die Gewinnung von Sc aus europäischen industriellen Reststoffen ermöglichen. Bauxitreste aus der Aluminiumoxidproduktion (5 Millionen Tonnen auf Trockenbasis pro Jahr in Europa) und saure Abfälle aus der TiO2-Pigmentproduktion (1,4 Millionen Tonnen auf Trockenbasis pro Jahr in Europa) weisen Sc-Konzentrationen auf, die aufgrund einer praktikablen Extraktionstechnologie als verwertbar gelten. SCALE entwickelt und demonstriert die Wertschöpfungskette ausgehend von Rückständen. und Veredelung zum High-Tech-Endprodukt. Im Detail:

Europe has no production of Scandium, but is home to many Sc industrial end-users (Airbus, II-VI, KBM Affilips and others). In fact end-users like Airbus, are not deploying their Sc applications due to the lack of a secure Sc supply. The SCALE project sets about to develop and secure a European Sc supply chain through the development of technological innovations which will allow the extraction of Sc from European industrial residues.

Bauxite Residues from alumina production (5 Million tons on dry basis per year in Europe) and acid wastes from TiO2 pigment production (1.4 Million tons on dry basis per year in Europe) have Sc concentrations which are considered exploitable, given a viable extraction technology. SCALE develops and demonstrates the value chain starting from residue

and finishing to high tech end-product. In more detail:

- SCALE develops innovative technologies that can extract economically and sustainably Sc from dilute mediums (<100 mg/L) and upgrade them to pure oxides, metals and alloys at lower energy or material cost.

- SCALE extracts along with Sc all other REEs found in the by-products (AoG’s BR on an annual base contain 10% of the European REE raw material imports)

The industrially driven SCALE consortium covers the entire Sc value chain with 7 major European industries and further features 8 academic and research institutes and 4 engineering companies with track records in RTD.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Research Area

Description

Ziel des vorliegenden Antrags ist es, über die RWTH-Core-Partnerschaft im neugestarteten EU-Netzwerkvorhaben „EIT KIC Raw Materials“, eine effiziente Umsetzungsstrategie auf regionaler Ebene zu erarbeiten und diese in Form recyclingorientierter, durch das EIT geförderte EU-Projekte in NRW umzusetzen. Zur Stärkung des Recyclingstandortes NRW sollen hierbei wissenschaftliche Kompetenzen der RWTH Aachen University im Bereich „Sekundärrohstoffe und Recycling“ interdisziplinär und unter Industrieeinbindung

- ausgeweitet und validiert (Bereich Technik),

- kommuniziert und gelehrt (Bereiche Education/Technik) sowie

- standortnah technologisch verwertet werden (Bereiche Entrepreneurship/Technik

IME project management: Elinor Rombach

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Der hydrometallurgische Aufschluss zur selektiven Extraktion von Metallen aus unterschiedlichen Einsatzstoffen spielt eine bedeutende Rolle in der Metallurgie und findet weltweit hohe Anwendung. Bei den Einsatzstoffen kann es sich um primäre Rohstoffe wie Erze oder um sekundäre Rohstoffe wie Rückstände aus der Primärgewinnung oder um Schrotte handeln. Ein wichtiger Vorteil der Hydrometallurgie ist der niedrige Energiebedarf, da die Prozesse bei niedrigen Temperaturen stattfinden. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Möglichkeit zur Behandlung von niedrig konzentrierten Ressourcen, da Wertmetalle selektiv extrahiert werden können.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Im Rahmen des BMBF-Förderaufrufes „Innovative Technologien für Ressourceneffizienz – Forschung zur Bereitstellung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe“ soll im Folgenden ein innovatives, wirtschaftliches und umweltschonendes Vorhaben vorgestellt werden. Ziel des „BiRec“-Projekts ist die Entwicklung eines metallurgischen Verfahrens, mit dessen Hilfe es gelingt die entstehenden Bi-haltigen Schäume aus dem Kroll-Betterton-Prozess weiter an Bismut anzureichern und dann zu raffinieren, ohne die in Kapitel III. beschriebenen kritischen Verfahren zu verwenden.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Das Projekt verfolgt das Ziel, einen nationalen Nukleus bzw. ein virtuelles Institut für eine aufeinander abgestimmte, gemeinsame Forschung im Bereich primärer und sekundärer anorganischer Rohstoffe (mineralisch wie metallisch) entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit besonderem Fokus auf das internationale Umfeld zu etablieren.

Das Vorhaben hat dabei den Zweck zunächst im Bereich wirtschaftsstrategischer Rohstoffe Transparenz über Kernkompetenzen und Infrastrukturen der Partner entlang dieser Kette zu schaffen, um einerseits bereits existierende Komplementaritäten und Synergien besser darstellen und effektiver nutzen zu können und andererseits die zukünftige Ausrichtung (z.B. Forschungsstrategie, Neuanschaffungen, etc.) zielorientiert aufeinander abstimmen zu können. Dabei wird das nationale Netzwerk Kooperationen mit den Landesbehörden der zu vernetzenden Partner aufbauen bzw. intensivieren.

IME project management: Elinor Rombach

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Hauptziele der Vorstudie sind die Abschätzung und Klassifizierung der Mengen nichtradioaktiver wertvoller Nichteisenmetall- (NE-Metall)-haltiger Recyclingrohstoffe, sowie die bewertende Darstellung, wie diese Rohstoffe aus den Komponenten nach verfahrenstechnisch optimaler Aufbereitung/Metallurgie ressourceneffizient zurückgewonnen werden können.

IME project management: Elinor Rombach

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Innerhalb des Förderinstruments KIC (Knowledge and Innovation Community) schreibt das EIT (European Institute of Innovation and Technology) regelmäßig themenorientierte Calls zu langfristig angelegten internationalen Netzwerkvorhaben zwischen Partnern aus Bildung, Forschung und Industrie aus. Die Aufgabe dieser KICs ist die innovationsorientierte Spitzenforschung in Bereichen zentralen wirtschaftlichen/gesellschaftlichen Interesses sowie die Verbreitung/Kommerzialisierung von Innovationen, wodurch letztlich die europäische Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden soll. In klarer Abgrenzung zur konventionellen EU-Förderung sollen F&E-Projekte marktfähig gemacht, Unternehmertum in Europa gefördert und neuartige industrieorientierte/ interdisziplinäre Ausbildungskonzepte eingerichtet werden.

Durch ihre Beteiligungen am EIT-Förderinstrument KIC hat sich die RWTH Aachen University grundsätzlich dazu bekannt, diese Ressource zum Ausbau von Kompetenzbereichen in Forschung und Lehre aktiv zu nutzen. Ziel des vorliegenden Projekts ist es, für die KICs InnoLife und Raw MatTERS eine effiziente Umsetzungsstrategie auf zentraler und wissenschaftlicher Ebene zu erarbeiten, durch die KIC als innovative Förderressource zur Steigerung der fachlichen Kompetenzen, der internationalen Sichtbarkeit und ggf. der Drittmitteleinwerbung für die RWTH Aachen University nutzbar ist.

Im Berichtszeitraum wurden von fachlicher Seite der „RWTH-Rohstoff-Gruppe“ zahlreiche Aktionen auf verschiedensten Ebenen durchgeführt, um die internationale Sichtbarkeit und die fachlichen Kompetenzen der RWTH Aachen University im Bereich primärer mineralischer/metallhaltiger Rohstoffe zu steigern. Hierbei konnten Synergieeffekte durch die Gemeinschaftsarbeit mit RWTH-Fachpersonal des parallel laufenden MIWF-NRW-Unterstützungsprojektes insbesondere in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Einbindung RWTH-eigener Netzwerkstrukturen optimal genutzt werden. Im Gegenzug profitierte die „RWTH/NRW-Recyclinggruppe“ vom Input und regelmäßigen Austausch insbesondere mit den nichtfachlichen Mitarbeitern des RWTH-Administrationsteams aus der „RWTH-Rohstoff-Gruppe“.

IME project management: Elinor Rombach

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Beteiligung an der Vorbereitung des Antrages durch das europäische Konsortium KIC Raw MatTERS, Mitwirkung in den Arbeitsgruppen, Vorbereitung eines KIC-Industrienetzwerkes „Recycling“.

IME project management: Elinor Rombach

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Rohstoffe sind für das Funktionieren der Wirtschaft in industrialisierten Regionen wie der EU unerlässlich. Die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen ohne Energie hat im 20. Jahrhundert ein beispielloses Wachstum erlebt, wobei die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa die dominierenden Verwender von Rohstoffen sind. Industriebereiche wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Chemie und Bauwesen sind vollständig vom Zugang zu bestimmten Rohstoffen abhängig. Der bemerkenswerte Anstieg des Rohstoffverbrauchs in den letzten Jahren, hauptsächlich durch die sogenannten BRIC-Volkswirtschaften, mit der Abkürzung für Brasilien, Russland, Indien und China, die geographisch ungleiche Verteilung der Bodenschätze der Erde, die intensive Ausbeutung der größten und hochgradigen Lagerstätten in Europa sowie die in letzter Zeit von China auferlegten Beschränkungen für ausländische Investitionen und Exporte machen die Rohstoffversorgung zu angemessenen Preisen zu einer großen Herausforderung.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Partner

Research Area

Description

Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung und Erprobung eines innovativen Gewinnungsverfahrens von hochreinem Silizium, das zur Herstellung von Solarwafern benötigt wird. Dieses als Solar-Grade (SG) bezeichnete Silizium wird heute nahezu ausschließlich aus so genanntem Off-Grade-Material, d.h. Ausschussmaterial der Halbleiterindustrie bezogen, und ist ein Koppelprodukt eines bzgl. der Reinheit für SG-Silizium weit überdimensionierten Prozesses. Damit ist die verfügbare Menge begrenzt und kann den Bedarf des sich beschleunigt entwickelnden Photovoltaikmarktes nicht mehr befriedigen. Neben der Preis treibenden Verknappung dieses Einsatzmaterials verhindern die technisch aufwendigen und teuren Herstellungsverfahren von höchstreinem Silizium eine notwendige Kostenreduzierung, damit die Solarenergie sich zukünftig auch ohne Subvention einem Wettbewerb stellen kann. Eine signifikante Einsparung in der Prozesskette eines Solarwafers ist nur dann erreichbar, wenn ein alternatives Verfahren zum heutigen SG-Si Gewinnungsverfahren gefunden werden kann, dem Siemens-Prozess der die Chlorierung, Vergasung, Kondensation und Dechlorierung von Silizium beinhaltet.

Titel

Projekt Art

Förderer

Laufzeit

Research Area

Description

Das Projekt dient der Erstellung eines deutschen Beitrags für die europäische Revision des im Jahr 2002 publizierten Referenzdokuments: „Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries“ (kurz: NE-BREFs) bzw. „BVT-Merkblatt für die Nichteisenmetallindustrie“. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten nationalen Evaluierung wurden für die mengenmäßig relevantesten NE-Metalle Kupfer, Aluminium, Blei und Zink die deutschlandweit praktizierten Herstellungs- und Verarbeitungstechnologien (i.d.R. bis zur ersten Metallerstarrung) auf neue Entwicklungen im Sinne des produktionsintegrierten Umweltschutzes hin überprüft.

Ziel war es, entsprechende Datenlücken des bestehenden NE-BREFs so weit wie möglich zu schließen, den momentan in Deutschland erreichten Standard zu aktualisieren sowie relevante Neuentwicklungen zu beschreiben. Ergänzend wurde versucht, die Thematik der Aufarbeitung von Aluminiumsalzschlacken, der Krätzeverarbeitung, der Feinstaubbelastung von Abgasen, der diffusen Emissionen, der Nachbrennersysteme, der Aktivkohlefilter und der umweltspezifischen Kosten in enger Zusammenarbeit mit der betreffenden NE-Metallindustrie (8 Referenzanlagen + ca. 30 weitere deutsche Firmenstandorte) bestmöglich zu vertiefen. In Deutschland konstatierte Verfahrensstilllegungen wurden von einer weiteren Betrachtung ausgenommen, d.h. nicht weiter kommentiert. In Analogie zu den aktuellen NE-BREFs wurden die Themengebiete Tonerdeherstellung bzw. Anodenproduktion (Aluminium) sowie Schwefelsäuregewinnung bzw. Oxid- und Pigmentgewinnung (Blei, Kupfer, Zink) ausdrücklich nicht bzw. nur am Rande betrachtet.

Der im August 2007 vorgelegte ca. 220 Seiten starke nationale Berichtsbeitrag zum europäischen Informationsaustausch liefert somit aktuelle umweltrelevante Informationen über wesentliche angewandte BVT-Techniken und damit verbundene Stoff- und Energieströme sowie Kostenbelastungen in analoger Form zum Referenzdokument. Neben diesen in englischer Sprache verfassten Korrekturen bzw. Ergänzungen wird das Referenzdokument bei Bedarf an einzelnen Stellen in deutscher Sprache kommentiert.

IME project management: Elinor Rombach

IME - Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling

Institut und Lehrstuhl der RWTH Aachen

Adresse:

Intzestr. 3

52056 Aachen

Gebäude 1401

Telefone: +49 241 80 95851

E-mail: institut@ime-aachen.de

URL: www.metallurgie.rwth-aachen.de