Über uns

Das IME Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling – Institut und Lehrstuhl der RWTH Aachen (Kurzform: IME) an der RWTH Aachen University ist ein Lehr- und Forschungsinstitut im Bereich der metallurgischen Gewinnung, dem Recycling, der Veredelung und der Synthese von Nichteisenmetallen und Legierungen. Aktuelle Forschungsschwerpunkte fokussieren sich stark auf Aktivitäten zur Circular economy (deutsch: Kreislaufwirtschaft). So werden in laufenden Forschungsvorhaben metallurgische Prozesse entwickelt, die ein nachhaltiges Wirtschaften metallhaltiger Abfall- und Reststoffe ermöglichen und damit die Rohstoffversorgung im europäischen Wirtschaftsraum stärken. Das IME ist in die Fachgruppe für „Materialwissenschaft und Werkstofftechnik“ (MuW) der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik eingebunden.

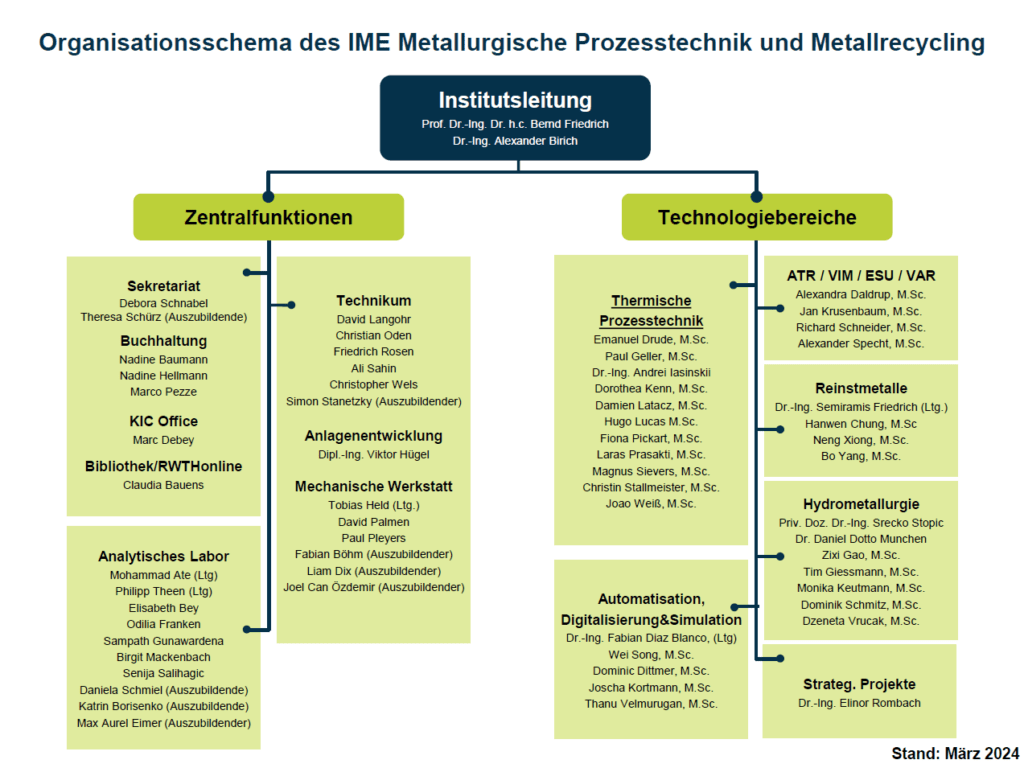

Unsere Organisation

Forschungsgebiete

Der traditionelle Schwerpunkt der Recyclingmetallurgie als Beitrag zur circular economy basiert auf dem Einsatz von TBRC oder Elektrolichtbogenöfen, wo aufbereitete Batteriekomponenten, Elektronikschrotte, verbrauchte Katalysatoren aber auch industrielle Reststoffe wie Stäube, Schlämme oder Schlacken verarbeitet werden.

Im Bereich der Werkstoffprozesstechnik nimmt die Schutzgas-/Vakuummetallurgie mit den Verfahren induktives Schmelzen, Elektroschlackeumschmelzen und Vakuumlichtbogenschmelzen einen breiten Raum ein, und wird dabei um viele Raffinationsverfahren zur Darstellung sehr reiner Metalle (Zonenschmelzen, fraktionierte Kristallisation, Destillation und Spülgasbehandlung) ergänzt.

Die dritte Forschungsplattform bilden Labore zur Grundlagenforschung, in denen thermochemisch modellierte Gleichgewichte zwischen Metall und Schlacke experimentell validiert, die Kinetik metallurgischer Reaktionen bestimmt, aber auch Eigenschaften schmelzflüssiger Phasen (z. B. Viskosität, Dichte, Oberflächenspannung, Leitfähigkeit) ermittelt werden.

2017 ist es dem IME gelungen das Markenzeichen „Green Metallurgy“ europaweit zu schützen. Metallurgische Konzepte und Prozesse, die auf dem Gedanken des umweltfreundlichen, nachhaltigen, Zero-Waste- und Low-Emission-Metallurgy-Ansatz aufbauen, werden mit diesem Namen/Logo gekennzeichnet.

Preise und Kooperationen

Das IME wurde mehrmals für seine wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der Nichteisenmetallurgie mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. So wurde das Institut vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit dem Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis 2012 für das mit der Firma Accurec Recycling GmbH entwickelten Verfahren zur Rückgewinnung von Rohstoffen aus elektronischen Altgeräten, insbesondere aus Batterien, ausgezeichnet. Außerdem war das IME in den Jahren 2008, 2012 und 2016 Preisträger des weltweit höchstdotierten metallurgischen Kaiserpfalz-Preises der Wirtschaftsvereinigung Metalle. Thematisch waren auch hier sowohl das Batterierecycling, als auch Nanotechnologie und Titanmetallurgie Hintergründe für diese Ehrung.

Das IME war aktiv an der Gründung des europäischen Forschungsnetzwerks EIT RawMaterials beteiligt und vertritt die Interessen der RWTH als Core-Partner (Rektoratsbeauftragter). Die Beteiligung der RWTH am EIT RawMaterials stärkt die Präsenz im europäischen Raum, gewährt Informationen zu Entwicklungen der Rohstoffbranche und ermöglicht die Förderung von Lehr- und Innovationsvorhaben. Als eines von sechs Instituten der RWTH Aachen University ist das IME Gründungsmitglied des Open-Innovation-Forschungscluster AMAP (Advanced Metals and Processes), in dessen Rahmen gemeinsame vorwettbewerbliche Forschungsprojekte zur Stärkung des Werkstoffs Aluminium erfolgen. Zu diesem Forschungscluster zählen außerdem 14 Industrieunternehmen.

Aus der intensiven Kooperation mit der Nationalen Technischen Universität Donetsk in der Ukraine hat sich eine Führungsposition im Bereich der Titanmetallurgie ergeben, die u. a. mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Prof. Bernd Friedrich geehrt wurde.[11] Weitere strategische Partnerschaften pflegt das IME mit der Technischen Universität Istanbul (Hydrometallurgie), der Universität Maribor (Nanopulver), der Nationalen Technischen Universität Athen (industrielle Reststoffe) als auch mit der Universität Belgrad (Elektrochemie).

Lehrangebot

- Der sich in den vergangenen Jahren vollzogene Strukturwandel in der Metallindustrie hatte auch gravierende Auswirkungen auf die Ingenieursqualifikation. Insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU) forderten verstärkt fachübergreifende Fähigkeiten. Folglich ist ein Ingenieur auszubilden, der in der Lage ist durch Kombination fundierter Kenntnisse in Metallurgie, Anlagenbau und Informatik, die Entwicklung und Optimierung metallurgischer Prozesse sowie von Metalllegierungen zu ermöglichen.

- Das praxisnah gestaltete Studium der Nichteisenmetallurgie in der Fachgruppe „Materialwissenschaft und Werkstofftechnik“ soll diesen Anforderungen entsprechen. Dabei soll auf die Befähigung sowohl zur Entwicklung von Verfahren zur Herstellung innovativer metallischer Werkstoffe als auch zu deren Recycling ein wesentliches Augenmerk gelegt werden. Das Lehrangebot des IME richtet sich vornehmlich an Studierende des Werkstoffingenieurwesens, sowie der Studiengänge des Wirtschaftsingenieurwesen (Schwerpunkt Werkstoff- und Prozesstechnik) und des Umweltingenieurwesens (Schwerpunkt Rohstofftechnik). Diese werden an der RWTH Aachen in einem 6-semestrigen Bachelor-/4-semestrigen Masterstudiengang oder in einem 4-semestrigen englischsprachigen Aufbaustudiengang zum „Master in Metallurgical Engineering“ ausgebildet.

- In allen drei Studiengängen werden die Schwerpunkte Thermische Gewinnungsverfahren, Thermische Raffinationsverfahren und Hydrometallurgie angeboten. Ferner runden die Wahlfächer „Ressourceneffizienz beim Metallrecycling“, „Metallurgie und Eigenschaften von Al-Schmelzen“, „Planung und Wirtschaftlichkeit metallurgischer Anlagen“ und „Die Wertschöpfungskette der Seltenen Erden (SE)- Gewinnung und Recycling“ das Lehrangebot des Institutes ab.